例え同じ粒の大きさのものでも、密度が違うと、重いものは軽いものより下側にいってしまいます。

そこで、混ざりやすくする工夫をしなくてはなりません。

普段何気なく使っているふりかけや調味料、たまに使い始めの中身と底の方に溜まった中身が違う、なんて感じたことはありませんか?特に1度で使い切らない商品は使う度に容器を振るため、だんだん中身が偏ってしまうことがよくあります。この現象を「偏析(へんせき)」と言います。料理の味が思っていたよりも薄くなったり濃くなったりしてしまったら、せっかくの料理も台無しです。

今回は食卓のお供として長く使われている「S&B黒ごましお」を例に、この偏析を防ぐ工夫をご紹介します。

偏析とはどんな現象?

ではまず、偏析とはなぜ起こるのでしょうか?その理由は大きく分けて2つあります。

1つ目は粒の大きさ(粒度)の違いです。粒の大きさが違うと、粒の小さいものは大きいものより下側にいってしまうことがあります。

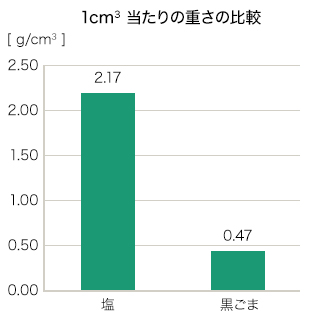

2つ目は粒の密度の違いです。

それをわかりやすく比較するために、塩と黒ごまの1cm3当たりの重さをみてみましょう。

黒ごまと塩で、ご覧のように違いがあります。

S&B黒ごましおの工夫

黒ごましおのごまと塩は大きさも違って重さも違う、もともとは相性が悪く混ざりにくい性質を持ったものなのです。ではどのようにしてこの相性の悪さを良くしているのでしょうか。

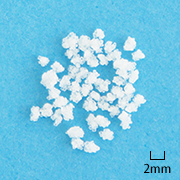

それは塩の粒を大きくして、さらに中身を軽くすることでごまに近い性質を持たせているのです。

このように、塩など粒の大きさや性質を変える技術を「造粒」と呼んでいます。

目的や用途に応じて、造粒する粒の大きさも異なります。

塩を造粒することで偏析がどう改善されるか見てみましょう。

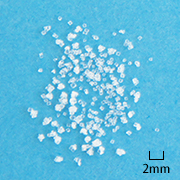

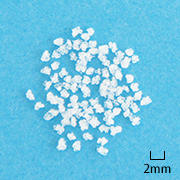

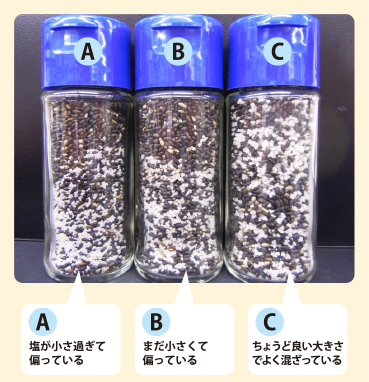

3種類の異なる大きさに塩を造粒し、A・B・Cの3つの顆粒状の塩を作ります。

| 粒の大きさ | 黒ごまの密度を1.0とした時の密度 | |

|---|---|---|

| A |  |

1.9 |

| B |  |

1.6 |

| C |  |

1.3 |

| D |  |

1 |

これらの大きさと密度の違う塩を黒ごまと混ぜると…。

これらの大きさと密度の違う塩を黒ごまと混ぜると…。 Cの粒度でごまと均等に混ざるようになりました。

Cの粒度でごまと均等に混ざるようになりました。

このような工夫をすることで、ビンの底の方に塩が沈まず最後までおいしい黒ごましおが食べられるのです。

お客様に最後まで美味しく召し上がりいただけるよう、こうした工夫は黒ごましおだけではなく、「味付あらびき塩こしょう」など、様々な商品に活用されています。