様々な香りを持つハーブたち。料理に素敵な香りを添えてくれますね。

香りを科学する その1「ハーブの香りは料理で変わる?!」では、ハーブの香りが調理方法によってどんな風に変わってくるか、シソ科のハーブ・ローズマリーを例にして紹介しました。

今回は、顕微鏡で香りの素を探ってみましょう。

Qこれは何でしょう?

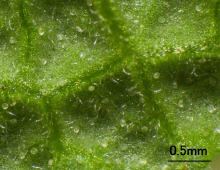

下のA、B、Cは、3種類のハーブのある部分を顕微鏡で見た画像です。

これらはいったい何でしょうか?

A-1

A-1 B-1

B-1 C-1

C-1

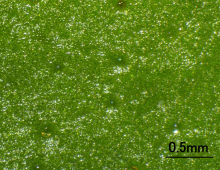

少し遠ざかってみましょう。

A-2

A-2

イタリア料理によく使われ、ジェノベーゼソースに欠かせないハーブです。

B-2

B-2

すーっと清涼感のある香りで、ハーブティーやデザートによく使われているハーブです。

C-2

C-2

もこもこした葉の表面が特徴的な豚肉と相性抜群のハーブです。

正解は…

Aスィートバジル

Aスィートバジル Bペパーミント

Bペパーミント Cセージ

Cセージ

いかがでしょう?

植物の画像をご覧いただくとおわかりですね?

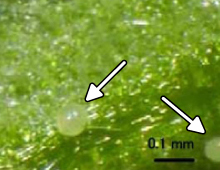

3種類とも、シソ科のハーブで、これらの葉を顕微鏡で拡大したものです。

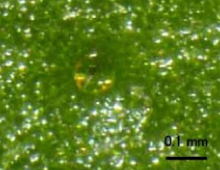

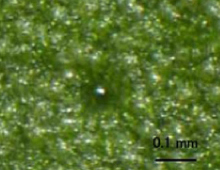

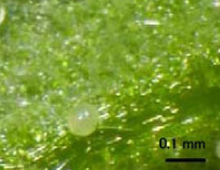

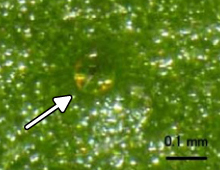

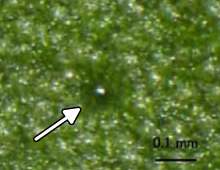

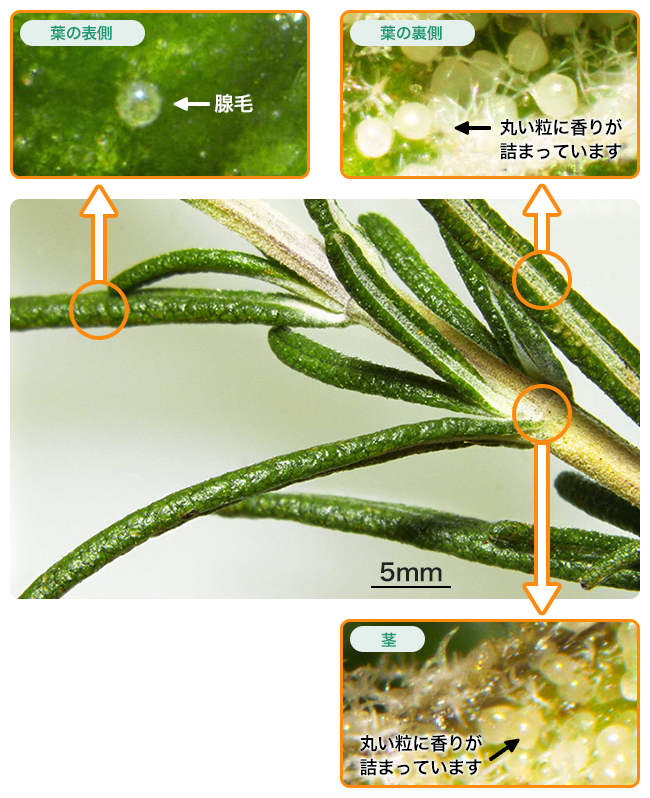

そして、A-1、B-1、C-1の画像の粒状の部分が、それぞれの特徴的な香りの成分をたくわえているところで、植物学的には「腺毛(せんもう)」(glandular trichome)と呼ばれる器官です。

この器官がつぶれると、香りが出てきます。

A-1 スィートバジルの腺毛

A-1 スィートバジルの腺毛 B-1 ペパーミントの腺毛

B-1 ペパーミントの腺毛 C-1 セージの腺毛

C-1 セージの腺毛

このように、シソ科のハーブでは腺毛に香りの成分がぎゅっと詰まっているのです。

香りがするのは葉だけ?

生い茂るハーブからふんわりと香りを感じて近づき、ハーブの葉を触った瞬間、急に強い香りを感じることはありませんか?

これは、ハーブに触れることで、腺毛がつぶれ、香りが放出されるからです。言ってみれば、香りの玉手箱を開けると、香りが飛び出してくる…というイメージです。

シソ科のハーブでは、腺毛が、葉や茎などあらゆる部分にあり、たとえばローズマリーの場合、葉だけでなく、茎も香りの玉手箱でいっぱいです。

このように、ふだん見えないところに、香りの素が隠れています。

みなさんの香りを楽しむ幅が広がったでしょうか?

エスビー食品ではハーブの香りに関する様々な研究を進めています。

ローズマリーの腺毛に関する研究成果を第26回日本香辛料研究会で発表しました。