世界へ広がる「WASABI」、

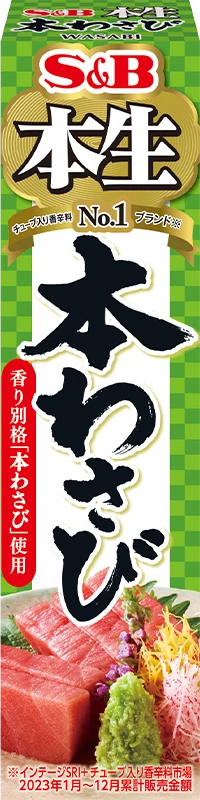

進化する「本生本わさび」

チューブ調味料は、今や日本の粘体香辛料市場の約半分を占め、日本における浸透を見せています。

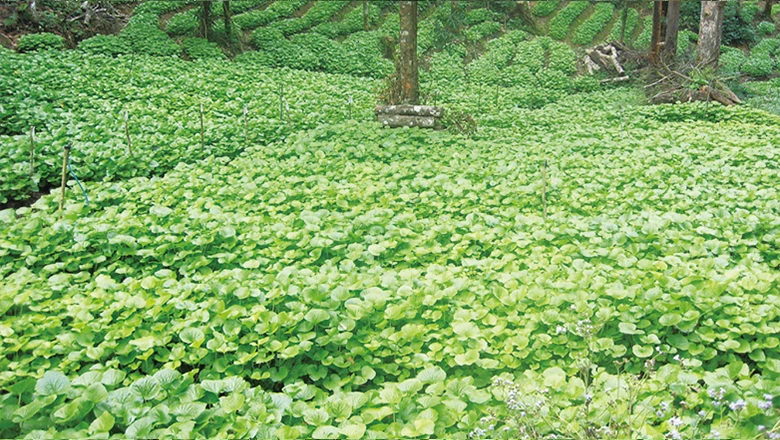

そして日本で磨かれたわさびは、「WASABI」という国際語になって世界中で愛されています。刺身などの和食に使うだけでなく、自国の料理に使う人が増えていることが、「WASABI」を広めている理由のようです。

「本生」では、1987年のブランドの発売から、味や風味、使いやすいパッケージについても、何度も改良を重ねて進化し続けています。そして「本生本わさび」に使用されているわさびは、本わさび100%です。生鮮の本わさびのような風味や香りをお楽しみいただけます。