こしょう

Q黒こしょうと白こしょうはどう違うのですか?

- A

-

同じこしょうの実を乾燥させたものですが、黒こしょうはまだ熟していない実を天日乾燥させたもの。白こしょうは完全に熟した実を水に浸して皮をとって天日乾燥させたものです。色は勿論、辛さ・香りに違いがありますので用途・料理によって使い分けます。

こしょうは日本でも代表的なスパイスであり、世界的に見ても4大スパイスの一つに数えられ、その中でも“スパイスの王様”と呼ばれるなど、別格の地位を占めています(4大スパイス-こしょう、クローブ、ナツメッグ、シナモン)。こしょうはこしょう科に属する熱帯性植物で、高さ5メートルから9メートルに達するつる性の常緑、多年生の木です。木質になるつる茎が支柱や樹木に巻き付いて一房50個から60個の果実からなる房をつけます。この果実を採って乾燥させたものが、スパイスとしてのこしょうです。

黒こしょうの粒をよく見ると、表面にしわが寄っています。黒こしょうは色づきはじめる直前の緑色の果実を摘み取って果皮ごと天日乾燥させたものです。表面のしわは果皮が乾燥する過程で出来たものです。一方、白こしょうは赤く熟した果実を水に浸して果皮を柔らかくしてから取り除いた上で、乾燥させたものです。表面はつるつるとなめらかです。

黒こしょうは辛味が白こしょうに比べて強く、野生的な香りがします。一般的には肉料理に適します。特にステーキにはあらびきの黒こしょうや、粒(ホール)をミルでひいてふりかけます。白こしょうは上品な香りが特徴で、白身魚や鶏肉などの淡泊な素材にあいます。また色の淡いホワイトソースやポタージュなどには、色を汚さないように白こしょうが適しています。

ただし、どちらもほとんどの料理に使えますから、好みで選びましょう。

Q黒こしょうと白こしょうを混ぜた商品は日本独特のものですか?

- A

-

日本オリジナルのようです。黒しょう、白こしょうの使い分けを調べてみると、食文化のようなものが浮かび上がってきます。断定はできませんが、製品としてはどうもそのようです。このタイプのこしょうは、日本オリジナルのようで、欧米には見当たらないといいます。

アメリカでは、「BLACK PEPPER」「WHITE PEPPER」の他に「PEPPER」という商品を出しているメーカーがあるそうですが、これは黒こしょうを指すようで、消費量も黒こしょうの方が多いと言います。

ヨーロッパでは、「BLACK PEPPER」「WHITE PEPPER」が商品としてあり、おおざっぱに使いこなしているのが実状のようです。また家庭によっては、ミルに黒こしょうと白こしょうを適当に混ぜあわせて入れ、挽いて使うというところもあります。

一般的に、アメリカでは黒こしょうが、ヨーロッパでは白こしょうの消費量が多いようです。これは、アメリカの料理は多国籍的で雑多、細部にあまりこだわらないものが多く、こしょうの効果や値段を考え、黒こしょうで間に合わせているようです。ヨーロッパの場合、各料理がしっかり確立され、しかもミルクやバターといった色の白い材料を使い、上品に仕上げる料理が多いので、白こしょうを多用することになったようです。

また推定ですが、生産国のこしょうの輸出状況をみると白こしょうの生産量が徐々に増える傾向があります(白こしょうの方が価格が高いので、国策として白こしょうの生産を奨励している国もありますので、需要があって伸びているとは一概にはいえません。)。

では何故、日本では黒こしょうと白こしょうをミックスした形態になったのでしょう。それは黒こしょうの野生味と白こしょうの芳香性をうまくブレンドし、洋風料理に幅広く合うようにしたのです。販売当時の1950年代は、黒こしょうだけでは、日本の料理には目立ちすぎ、白こしょうだけでは抵抗がありました。結局、日本の食生活や食文化の感覚にあった色合い、香り、見た目を考慮して、黒と白をミックスした製品を創造したのです。

その後、日本で黒こしょう、白こしょうが各々認知され始めたのは、1970年代頃からです。低成長に入ったとは言え、社会も成熟化し、生活もさらに上のクラスを求める中、食文化も変化し始めたという事情が背景にあるようです。

Qグリーンペッパーとは何ですか?こしょうの一種ですか?

- A

-

まだ熟していない実を塩漬けにするか、特別な方法で乾燥させたものです。グリーンペッパーも、ホワイトペッパーもブラックペッパーも皆同じこしょうの木になる実から作られます。

こしょうの実は、未熟なうちは緑色で、完熟すると赤色に変色していきますが、グリーンペッパーは緑色の未熟果から作られます。その方法は二通りあり、一つは摘み取ったまだ熟していない実(果実)を塩漬けにして作る方法、今一つはやはりまだ熟していない実(果実)を温水で処理したあとフリーズドライなどで乾燥させて作る方法で、いずれも果皮が緑色を保っています。

一方、ブラックペッパーも、やはり色付き始める直前の緑色の未熟果を摘み取り、果皮ごと天日に干して乾燥させたものです。それに対してホワイトペツパーは、赤く熟した果実を水に浸して果皮を柔らげ、その果皮を取り除いた核のみを乾燥して作られるのです。

Qピンクペッパーとは何ですか?こしょうの一種ですか?

- A

-

「ピンクペッパー」と呼ばれて流通するスパイスはいくつかありますが、一般的なものとしてはウルシ科サンショウモドキ属の果実を乾燥させたもので、これは、こしょう/ペッパー(コショウ科コショウ属)とは異なる植物です。美しい赤色が特徴で、彩りが料理を華やかに仕上げます。こしょうのような辛みはなく、ややフルーティーな香味があります。

なお、バラ科ナナカマド属の果実や、完熟して赤くなったこしょうがピンクペッパーとして扱われることもあり、完熟したこしょうには辛みがあります。

これらは種類や国によってさまざまな呼ばれ方をされており、サンショウモドキを使用したものはフランス語名では主にべ・ローゼと呼ばれます。他に、ポァブルローゼ、ブラジリアンペッパーなどの名で流通するものもあります。

Qこしょうには色んな形態がありますが、どのように使い分けたらよいのでしょう?

- A

-

粒が細かいほど香りがたちやすくなります。これを知っていれば応用が簡単になります。

色による違いは別で扱っていますので(ブラックとホワイトペッパーについてはこちら、グリーンペッパーについてはこちら、ピンクペッパーについてはこちら)、ここでは粒(ホール)、パウダー、あらびき、さらに味付塩こしょうなどの、形態や製品の違いと使い分けについて説明しましょう。

まず、粒子の大きさによる使い分け方の目安をご紹介します。ブラックペッパーを例にとると、S&Bの洋風スパイスシリーズは、粒子の大きさによって、ホール(粒)、クラッシュ、あらびき、グラインド、パウダー、といくつかのタイプに分けられます。こしょうの香りは揮発性ですので、粒が大きいほど香りのもちはよくなります。ですから、煮込んだり、マリネ液に漬け込んだりと、じっくり香りを引き出したいときはホール(粒)が適しています。

下ごしらえにはまぶしやすいパウダータイプやグラインドを使います。また、調理中には、香りが持続しやすく、風味もやんわりとしみこむ、あらびきやクラッシュが向いています。 ホール粒

ホール粒 クラッシュホールをかなり粗く砕いたもの

クラッシュホールをかなり粗く砕いたもの あらびきクラッシュより少し細かく砕いたもの

あらびきクラッシュより少し細かく砕いたもの グラインドあらびきより少し細かい粒からパウダーまでが混ざっている

グラインドあらびきより少し細かい粒からパウダーまでが混ざっている パウダーかなり細かく粉砕したもの

パウダーかなり細かく粉砕したもの

また、こしょうの香りを存分に楽しみたいという場合には、やはり挽きたてが一番です。こんなときには、ホールのこしょうを用意し、ミルで挽くのがよいでしょう。最近はミル付き容器に、粒のこしょうをつめた便利な製品も売り出されています。卓上に用意しておき、ステーキやサラダに挽きながらひとふりすると、料理の味も格別です。

さらに、S&Bのこしょうには、洋風スパイスシリーズ以外にも、「テーブルコショー」「キッチンコショー」といったシリーズがあります。「キッチンコショー」は、粒を少し粗くし、料理の場面で使いやすくした製品です。また、「テーブルコショー」シリーズは、仕上げに振るとふんわり香りがたつので、手早く香りを楽しみたいという時に適しています。

粒子の大きさによる使い分けの目安をご紹介しましたが、食感などのお好みもありますので、是非いろいろお試し頂き、好みの使い方を発見してみて下さい。

Q世界中で使われているこしょうですが、やはり暑い地方で栽培されているのですか?

- A

-

こしょうには、世界四大産地と言われるところがあり、いずれも暑い国々です。大産地国では重要な輸出作物として、国自らが国策として力を入れています。

こしょうはインドのマラバル地方を原産地とする熱帯性の植物です。現在ではインド、マレーシア、インドネシア、ブラジルの世界四大産地に加えベトナムでも生産され、世界各国に輸出されています。ブラジルのこしょうの生産は1933年(昭和8年)、日本人の移民がシンガポールから20本の苗木をもちこんだのが始まりで、今日の大生産地にまで発展させました。

こしょうの取引きでは、各々の産出国名や産出される土地の名前をつけて区別しています。例えば、インド産では、マラバルこしょうとか、テリチリこしょう、インドネシアでは、ランポンこしょうとかムントクこしょう、マレーシア産ではサラワクこしょうなどと呼ばれています。各々その香りは微妙に違います

こしょうには輸出国、及び輸入国に品質上の規格が設けられています。産出国にとっては、一大輸出品目だけに、国を挙げて品質の管理をしているのです。

※「こしょうの栽培の様子」はこちらへ

Qなぜこしょうを吸い込むとくしゃみが出るのですか?

- A

-

ピペリンというこしょうの辛味成分が鼻の痛覚を刺激して、くしゃみをおこすのではないかといわれています。

くしゃみは、おもに鼻の粘膜に加わった刺激が延髄のくしゃみの中枢に伝えられて起こる呼吸筋の一種の反射運動です。くしゃみは、鼻に入った異物を取り除いたり、また有害な気体から自分を守るための反射という働きもあります(鼻炎や、鼻アレルギーの場合もあります)。さて、このような反射が、こしょうを吸い込むことで起こるのはなぜでしょう?

こしょうはストレートに感じるピリッとした辛味が特徴ですが、その主な辛味成分は、「ピペリン」という物質です。一方、もっとも多く家庭で使われているテーブルコショーは、微粉末に加工されています。微粉末にした方が、卓上においたお料理に振りかけたとき、広がりやすくかつもっともよい香りをたてやすくなるのです。さて、このような微粉末は鼻に吸い込まれやすく、その辛味成分が鼻の痛覚を刺激して、くしゃみが起こるのではないかといわれています。

このこしょうの辛味成分であるピペリンは、こしょうの実の皮を除いた胚乳の部分に存在します。細かく粉砕すればするほどこの辛味成分が発現し、その分くしゃみが出やすくなります。

唐辛子

Q(唐辛子の呼び名その1)

チリーペッパー、レッドペッパー、唐辛子はどこがどう違うのですか?

- A

-

唐辛子は、植物学的に言えば、ナス科トウガラシ属の多年草(熱帯では多年草ですが、冬場が寒い温帯では越冬できず一年草)カプシカムの果実です。メキシコ・中南米・西インド諸島など熱帯アメリカが原産の唐辛子は、アメリカ大陸発見の偉業を成し遂げたコロンブスによってヨーロッパに初めて紹介されました(1493年)。

西インド諸島では当時、既に相当多品種の唐がらしが栽培されていたようで、これに次いでコルテスが大変辛いタバスコという品種を持ち帰っており、その種子が各地へ広まり、現在の品種の大部分が生まれたと言われています。わずか100年の間に世界各地に広まった唐辛子は、熱帯から温帯に至るまでの気候・風土に順応して生育し、色・形・大きさ・風味などのちがう様々な品種が生まれ、その数は2000種類とも3000種類に及ぶとも言われています。

共通点と言えば、滑らかでつやのある皮を持ち、内部の空洞に数十個の種子を含んでいるということ位で、大きさは1.5センチから25センチ位まで、形状は丸いもの・角ばったもの・長いもの・細いものなど、そして熟果の色は赤色のものが多いのですが、白色・黄色・橙色・濃紫色など千差万別、辛さも唐辛子と言えば“辛い!”と想像されがちですが、全く辛味のないものから「口に火がつく」と形容されるほど強烈な辛味をもつものまであり、正に唐辛子は多種多様な植物なのです。

さてその呼称についてですが、日本における一般的な呼び名は勿論“唐辛子”ですが、様々な品種を生み出しながら世界に広まるうち、地名や性質・形状等々を表す多くの呼び名が付けられていきました。「チリーペッパー」「レッドペッパー」「唐辛子」は皆同じ唐辛子の総称名、というのが正解です。

ちなみに、チリーペッパー、レッドペッパーは英名です。さらにチリーパウダーと呼ばれるスパイスもありますが、これは唐辛子にオレガノ、クミン、ディル、ガーリック、クローブ、オールスパイス、ブラックペッパーなどのスパイスを何種類かブレンドして作られるミックススパイスです。メキシコから北アメリカにかけての料理やスペイン料理などに用いられます。特に代表的なメキシコ料理、チリー・コーン・カーンには欠かせません。

ところで、日本・欧米で広く知られているピーマンは、別名スイートペッパーとよばれている辛くない唐辛子の代表的な一品種なのです。しし唐も同様です。又、スパイス名では別扱いされているパプリカも、スペインの航海者達によってヨーロッパにもたらされた一品種がハンガリーへと伝えられた後、ここで品種改良され、ハンガリーの特産品になったものです。

Q(唐辛子の呼び名その2)

では、タバスコとかそれに料理人がよく口にするカイエンペッパーってやはり唐辛子の仲間なんですか??

- A

-

タバスコは唐辛子の一品種です。カイエンペッパーについては混乱していますが、日本では料理人が唐辛子のことをカイエンペッパーと呼んでいます。

大航海時代の冒険者達によって南米で発見された唐辛子は、おびただしい数の品種を生み出しながら短期間のうちに世界中に広がりましたが、その過程で形状・色・風味などを表す数多くの呼び名が付けられていきました。さらに、商習慣上の名称や料理人の慣用名などが交錯して、かなり混乱しています。例えば、鷹の爪という一品種名が総称名として用いられていたり、パプリカやピーマンなどのように唐がらしの仲間でありながら、あたかも別植物のごとく扱われていること等があげられます。タバスコペッパー、カイエンペッパーも混乱・混同されやすい呼称の一例です。

タバスコといえば、タバスコソースの代名詞のように使われていますが、タバスコペッパーはりっぱな唐がらしの一品種名なのです。そしてこのタバスコ種こそメキシコを征服したコルテスが、スペインに持ち帰り、その後世界中にひろがる中で多数の変種を産み出す大もとになった品種だとも言われています。

タバスコ種は辛味が特に強い品種で、果実は鷹の爪と同じ位の5~8センチほどの大きさで、やや丸みがあり、果肉が厚く多汁質であるため乾燥用には不向きとされています。現在ではアメリカのルイジアナ州を中心に栽培されており、これを原料にして発酵熟成された辛いソースがタバスコソースであり、一般的には唐がらしから作られるホットソースとかチリーソースと呼ばれているソースの中の一商品なのです。

このタバスコに食塩を加えて一定条件の下で漬け込み、じっくり発酵熟成させ、さらにすりつぶしてうらごしし、最後に塩分と酢を調整すると、とびきり辛く、特有の風味とほどよい酸味でお馴染みのタバスコソースができあがるのです。ところで、タバスコペッパーがメキシコからルイジアナに持ち込まれたのは、比較的新しく、19世紀の半ばのことであり、タバスコソースが商品化されたのは、南北戦争後の1860年代に入ってからだそうです。

一方のカイエンペッパーですが、これも唐がらしの一呼称であることには間違いないのですが、定義については、スパイスの専門家によって幾つもの説明がなされていて、定説は見当たりません。

即ち、カイエンペッパーとは、1、一品種名だとしているもの、2、総称名だとしているもの、3、何種類かの辛い唐がらしを混合した粉末製品の呼称だとしている場合もあるなど、まさに混乱の極みといった状況です(因に、3、に関連して本来、総称名として用いられているはずのレッドペッパーやチリーペッパーについても、辛い唐がらしの混合品であると定義されているものさえあり、混乱に拍車をかけています)。習慣上、料理の先生や料理人は唐辛子のことを「カイエン」と呼ぶことが多いようです。従って業務用の唐辛子の商品名は「カイエンペッパー」という呼び名になっていることが多いのですが、中身は唐辛子そのものです。

このように唐がらしの呼称の世界は、様々な要素が複雑に交錯していて、多岐多彩であるため、中々わかりにくいことが多いようです。

Q唐辛子の種類は多いようですが、観賞用・園芸用の唐辛子もあるというのは本当ですか?

- A

-

本当です。形も色も鮮やかで育てて、見て楽しめます。

唐辛子の種類が大変多いことは、別の項目(チリーペッパー・レッドペッパー、唐辛子はどう違うのですか?、タバスコとかカイエンペッパーって唐辛子なのですか?)で取り上げましたが、様々な交配や人々の努力で観賞用の唐辛子も人気を呼んでいます。観賞用として栽培されはじめたのは、江戸時代からです。

唐辛子は鮮やかな緑色の茎葉に白い花を咲かせ。そのコントラストだけでも目をひきますが、様々の実の形・色・大きさ・実のなり方があり、変化に富んでいるのが魅力でしょう。多くは、梅雨どきから夏にかけて園芸店の店先で鉢植えが売られています。

育て方

観賞用の唐辛子は、「三鷹」など食用・原料用として栽培されている唐辛子より、早生性(開花結実が早い)であり、基本的に小型種(同様の栽培をしても植物が比較的コンパクトにまとまる)なので、育てるのは簡単な方です(三鷹も難しい方では有りませんが、もっと簡単です)。

栽培上気をつけることは、日当りの良い暖かい所におき、苗を徒長させずに丈夫に育てる事と、鉢上げ又は植え替え後の用土を、水はけの良い土で元肥を適量入れておく事がコツです。これによって実のなる数も違ってきます。

もちろん植え替え後も日当たりの良い場所に置く事と、水をやり過ぎず、やや乾燥気味に育てる方が良いようです花は、普通種を4月初め頃に蒔くと、5月の初め頃に植え替え出来るようになって、5月の中旬から下旬にかけて開き始めます。ただ観賞用品種は、比較的種の蒔き時が限定されないので、温暖な時期ならば、だいたい種蒔き後目安として二ヶ月くらいから花が咲き始めると思ってよいでしょう。

そして最初の花が咲いて、早ければ一週間くらいからそれが実になってキレイな黄色や紫色が出てきますが、開花が始まった最初の頃は、花数が少ないのでそれが実になっても、少し実の数が少なく寂しく感じるかもしれません。ある程度たくさん実がついてきれいと感じるまでになるには、花の咲きはじめから一ヶ月近くかかるようです。

Q七味唐辛子に入っている7種類の原料は全国共通ですか?

- A

-

全国共通ではありません。その土地土地の歴史や風土が反映し、配合の内容も多種多様なものになっていきました。

七味唐辛子は江戸時代の初期、寛永二年(1625年)からしや徳右衛門が、江戸は両国薬研堀(現、東日本橋)に店をかまえ、売り出したのが最初と言われています。元々は、漢方薬の調合がヒントになったものと言われ、現在でも広く使われている唐がらしや山椒には健胃、陳皮には風邪の予防等の薬用効果があることが知られています。

さてこうして売り出された七味唐辛子は、江戸中期のそばの出現によりそばの薬味として欠かせないものとして、次第に全国へ普及し、今日に至っています。この普及の過程で、その土地土地の歴史や風土が反映し、配合の内容も多種多様なものになっていきました。

全国共通と言えるのは、唐辛子・山椒・ごま・麻の実ぐらいで、その他けしの実や青のり・陳皮・しょうがの粉・なたね・しその実等が各地の料理の特色や風土にあわせて配合されています。例えば京都では、味の淡泊なうどんやそうめん等薄口の味付けにも合うように辛みより香りに重きがおかれており、唐辛子は控えめで、山椒・青のり・青じそ・黒ごま・白ごま等の香りで辛さが包みこまれています。

一方、関東では江戸っ子気質の流れを汲み、ピリッとした辛さが特徴とされています。このように七味唐辛子の原料構成は、地域によって多種多様であり、決まったものがない、というのが正解です。

S&Bの「七味唐からし」は、このような各地の特色を加味し、辛さと香りの調和したものにしており、唐辛子は色鮮やかな乾燥品の他に、焙煎した唐辛子を加えることで香ばしさを出し、黒ごま・けしの実・麻の実も香りを高めるために焙煎しており、さらに陳皮・青のり・香り高い朝倉山椒を加えて仕上げてあります。

ここのところ、唐辛子は家庭の中で辛さを楽しむ傾向が定着してきた中で売り上げを伸ばしています。詳しくは「スパイス&ハーブの市場はどうなっているのですか?」へ

因に、呼称は「七味(しちみ)唐がらし」の他「七色(なないろ)唐がらし」が一般的ですが、“七味”を「しちみ」でなく「ななみ」と呼ぶ場合もあります。S&Bの輸出用七味唐がらしは、国内の呼び名とは異なり「NANAMI」と表記してありますが、これは「しちみ」と「いちみ」では発音上似かよっていて、海外では混同される恐れがあるため、特に「NANAMI」と表記しているのです。

Q世界に唐辛子の種類は何種類くらいあるのですか?日本でも数は多いのですか?

- A

-

その数二千種類とも三千種類とも言われていますが、名のついていない種も多く、何種類あるか数えきれません。日本でもかつてかなりの種類の唐辛子が栽培されていましたが、今ではその多くを輸入に頼るようになっています。

唐辛子は大変適応力の強い植物で、大航海時代の冒険者たちが中南米から持ち帰ってから急速に世界に広まっていく過程で、その土地や風土に適応し、そして人々の努力によって様々な品種が誕生しました。

口から火を噴き出しそうになるくらい辛いものもあれば、ピーマンのように殆ど辛さを感じないものまで様々、色も赤いのもあれば黄色、緑、紫、形も丸いもの細長いもの、大きさも千差万別で実にバラエティに富んでおり、一説ではその数二千とも三千とも言われています。原産地の中南米では、自生しているところもあり、自然に交配が起こっていることも考えられ、事実調査の中では名前のついていない唐辛子も採取されており、その種類は数えようがないというところです。

日本ではどうでしょうか?現在でもピーマンやしし唐、さらに最近では赤や黄色のピーマンも生鮮売り場の店頭を賑わすなど、唐辛子の仲間は増えているように見えますが、残念ながら昔に比べ日本の唐辛子の種類は随分減ってしまいました。

日本に唐辛子が上陸したのは、16世紀後半と言われていますが、その薬効が明らかにされると、食品として急速に普及し、江戸時代後期にはいよいよ薬味として全国に広がっていきました。それと同時に上方のうどんに対して、江戸ではそばが圧倒的な人気商品となり、このそばの薬味として唐辛子を主成分とした七味唐辛子が急速に普及し、そばは勿論、うどんの薬味として主役の座を占めるに至ったのです。

七味唐辛子の普及によって唐がらしの栽培も盛んになり、世界各地で多くの品種が生み出されたように、日本でも様々な品種が考案され、幕末から明治にかけて日本の唐辛子の歴史上、黄金時代を迎えることになります。

「和訓栞(わくんのしおり)」という、1777年以後約100年余りかけて刊行された辞書には、「百余種に及ぶ」との記述も見られ、明治初期の文献によると52品種が紹介されています。勿論現在でも代表的な品種である“鷹の爪”“八房”“三鷹”等も記載されています。日本の唐辛子は大変品質がいいとの評判で、1960年代半ばまでは、農産物としてはにんにくと並ぶ貴重な輸出作物として各地で量産されていました。しかし、その後、日本が工業化の道をたどり、農業が衰退するのと歩調を合わせるかのように、唐辛子を栽培する農家は少なくなり、種類も今では数種類を数えるだけになりました。現在では、日本で消費される唐辛子の大半は、中国からの輸入品でまかなっているのが現状です。

Q唐辛子の一番辛い部分はどこ?

- A

-

実の中のワタの部分です。

唐辛子は、辛いスパイスの中でも最も強い辛味を持っていますが、その辛味の主成分は、カプサイシンという物質です。

カプサイシンは唐辛子の実の中央部分に種子をつけて下がっている“ワタ”(=正式には胎座)と呼ばれている部分の細胞で形成されます。実が熟するにつれて、このワタの部分にカプサイシンが蓄積され、辛さがしだいに増加していきます。カプサイシンの含有量はそれこそ産地・品種によって千差万別であり、乾燥唐辛子中に少ないものでおおよそ0.1%、多いものでおおよそ1%のカプサイシンが含まれています。

又、種子にもカプサイシンは含まれてはいますが、ワタの部分に比べると少ないので、さほど辛さは感じません。

よく唐辛子は、種の部分が辛いと思われがちなのですが、ワタの部分のカプサイシンが種子の表面に付着しているために、辛いと感じてしまうのです。

Q唐辛子はどのようなルートで、日本に入ってきたのでしょうか?

- A

-

16世紀頃、朝鮮半島経由で入ったとする説と、ポルトガル人が持ち込んだとする二説があり、どちらかは定かではありませんが、様々なルートから入ってきたのではないでしょうか。

唐辛子が日本に伝えられたのは16世紀後半と言われていますが、実際のところ伝来の時期・ルートとも様々な説があり、はっきりしたことはわかっていません。ただ諸説を整理すると、南蛮(ポルトガル)渡来説と、朝鮮渡来説に大別することができそうです。

南蛮(ポルトガル)渡来説としては、天文12年(1543年)種子島に漂着したポルトガル船が鉄砲とともに唐がらしも日本に紹介したとする説が最も古く、他に1596年~1614年の間にタバコとともに入ったとする説、1605年に伝えられたとする説などがあります。唐がらしのことを“南蛮”とか“南蛮こしょう”と呼んでいる地方もあることから、南蛮渡来説は、それなりの説得力があります。

一方、朝鮮からの渡来説の中では、1592年~95年に豊臣秀吉が征韓の役をおこした際、加藤清正が持ち帰ったとする説が有力です。京都では、高麗(昔の朝鮮半島にあった国の名前)という言い方を使って“こうらいこしょう”と呼んでいるのもこんな歴史的背景があってのことかもしれません。

このように、唐辛子の伝来については、時期・そのルートとも定かではありませんが、年代的には16世紀後半、ルートとしてはポルトガルと朝鮮の二つのルートから相次いで日本にもたらされたと考えられています。

因に、呼称に“唐”という文字が入っていることから、中国経由で伝えられたように見えますが、中国に唐辛子が伝わったのは17世紀前半、明の末期の頃で、日本より遅かったそうです。唐の文字がついているのは、当時の日本人の中国に対する、特別の感覚の現れと思われます。

江戸時代以前の日本人においては、文化・政治は言うに及ばず、風俗・習慣などの流れは中国との交流の恩恵にあずかることが多かったので、個性的でいかにも初々しい香辛料の呼び名に“唐”の文字が冠せられたと思われます。

Q七味唐辛子には、「けしの実」が入っているので、大量に食べ続けると、いわゆる阿片中毒になりますか?

- A

-

けしの実自体には、阿片成分は含まれていませんので阿片中毒にはなりません。

別名ポピーシードとも呼ばれ、アンパンの上にまぶして焼き上げるなどして食べます。「けし」と言っても、いわゆる「けし」の他、「ひなげし」「おにげし」などケシ科に属する植物は200種類以上あり、そのうち阿片を含んでいるのは、日本の正式名称名で「けし」他一種(日本名無し)の計二種類だけです。この阿片を含むけしについては麻薬扱いになり、栽培から採取等について、阿片法によって厳しく律せられていますので、阿片を含んだ食品が一般に出回ることはありません。

しかも阿片は、けしの実の青い未熟な果実の皮に切り傷をつけ、そこからにじみ出る乳液が固まった時に掻き集め、乾燥させて粉末にしたものが阿片末で、けしの実と一般に言われている種子自体には阿片の成分は全く含まれていないのです。

種子がそのまま輸入されて勝手に栽培される事は大変なことですが、阿片を生じる品種か否かは、種子の段階では判別できません。ですから「けし」と名のつく実(種子)の輸入に際しては全て、厚生労働省指定の業者で発芽できないように加熱処理を行う事が義務付けられています。そして、その証明書が発行されて初めて通関できるのです。

従って、七味唐辛子を沢山食べつづけても阿片中毒になる心配は全然ありません。なお、けしの実は別名ポピーシードとも呼ばれ、インド・パキスタン・インドネシアなどから日本に輸入されています。

アンパンの上にまぶしてあるのがポピーシードです。菓子パンやクッキーの上にふりかけて焼き上げたりする他、サラダ、麺料理等のトッピングに少量加えてみるのもよい方法です。

Q世界で一番辛い唐辛子は何という種類?

- A

-

いろいろ説もありますし、同じ種類でも採れた年の気候や採れる場所によって微妙に違ってきます。

世界にひろまった唐辛子は世界中の気候・風土、人間の努力によって様々な品種が生み出され、辛さについても殆ど辛さを感じないパプリカなどの種類から、激辛と言われるほど強い辛味を持った種類まで千差万別です。

では世界で一番辛い唐辛子の種類は何でしょう?これもいろいろ説があり、また厳密に辛さの成分であるカプサイシンの量を測って比較しているものもありますが、同じ種類でも、採れた年の気候や、採れた場所によって辛さの度合いは微妙に違ってきます。しかも種類そのものが大変多く、その中で名前もついていない種類も無数にあり、どれが一番辛いと決めるのには無理があります。

一般に大変辛い唐辛子でカプサイシンの含有量が0.7%以上、辛いと言われる唐辛子で0.5~0.7%、中くらいの辛さと言われるもので0.5%前後、あまり辛くないと言われるもので、0.1~0.3%程度です。ただ、人によって辛さの感じ方は異なります。

この中で、メキシコ産のハバネロという種類がエスビーの自社分析でカプサイシン量は約2%です。エスビーが開発したSBカプマックスは、そのハバネロの実に2倍から3倍の辛さを持っている事が分析(エスビー自社分析)で明らかになっています。

わさび

Qわさび、からしの辛みが鼻にツーンとくるのはなぜですか?

- A

-

揮発性の辛味成分が鼻の臭覚・痛覚を刺激するからです。あるインド人が、わさびを食べて、「こんな辛いもの食べたことがない」と言ったエピソードも残っています。

香辛料の辛さは、唐辛子のようにホットな舌や口腔内で感じる辛み、わさびのような「ツーン」とした鼻で感じる辛さなど、それぞれの香辛料によって異なります。このような辛さの質の違いは、各々の香辛料の辛味物質が異なり、その性質が違うことに由来します。

唐辛子やこしょうの辛味成分は、揮発しにくい性質ですが、一方わさびや和からしの辛味成分(アリル芥子油-アリルイソチオシアネート)は、揮発性を有しており、このため口腔から鼻に辛味成分が抜け、鼻の嗅覚や痛覚を刺激することから、鼻にツーンとくる感覚が生じるのです。(洋からしの辛味成分は弱揮発性であまり鼻にツーンとくることはありません)

このように、辛さの種類が違うと、感じ方も違います。

辛さの違いを知って、使いこなすときのヒントになさってください。参考

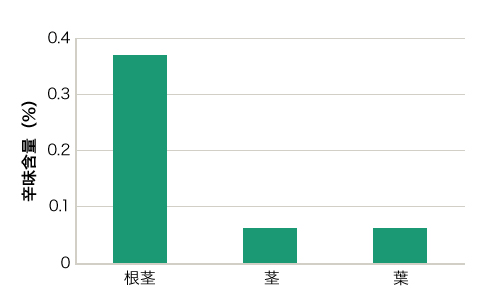

わさびの辛味成分(アリル芥子油)は、すりおろして利用する根茎の部分だけでなく、葉や茎にも少量ながら含まれています(図)。

これら葉や茎の部分は、わさび漬けやしょうゆ漬けなど、主に加工用に利用されています。

Qわさびとホースラディッシュはどう違うのですか?

- A

-

辛さの成分もアブラナ科であることも同じですが、原産地・形・色・香りなどが違います。

最近は、チューブ入りの香辛料にも「わさび」と並んで「ホースラディッシュ」がラインナップされ、店頭を一段と賑わしていますが、ホースラディッシュは同じアブラナ科のからし、わさび、大根によく似た辛さを持ち、特に鼻にツーンとぬける刺激的な辛さは共通しています。それもそのはずで、ホースラディッシュの辛味成分はアリル芥子油(アリルイソチオシアネート)という揮発性の精油成分で、和からしやわさびと同じです。

しかしその形はものにもよりますが細身の大根のようで、わさびとは趣が大分違います。

色も白く、すってもわさびのような緑色はしていません。原産地もわさびが東洋であるのに対して、ホースラディッシュは東ヨーロッパで違いがあります。

ホースラディッシュは欧米では肉料理に欠かせない香辛料で、ローストビーフ、ビーフステーキ、ボイルドビーフなどによく使われます。

また牡蠣、魚料理の薬味としても使われており、ホースラディッシュソースやホースラディッシュクリーム、カクテルソースなどのソース類にもよく用いられています。

また古くから壊血病やリウマチ、インフルエンザからくる咳やかすれ声、消化不良などの治療薬として用いられてきました。ホースラディッシュは日本では別名、西洋わさび、わさび大根(根が大根に似、辛さがわさびに似ているから)、陸(おか)わさびなどと呼ばれてきました。

Qわさびをすりおろす際に良いとされている、サメ皮のおろし板はいつ頃から使われるようになったのでしょうか?

- A

-

約40年前からです。伊豆の浅田屋わさび店の先代の店主が考案したと言われています。

わさびをすりおろす道具としては、おろし金や陶器製のおろし器を使用したり、なかには石の割れ目のギザギザですりおろすむきもありました。この中にあって、サメ皮に注目したのが伊豆にある浅田屋わさび店の先代の店主、浅田與信さんでした。浅田與信さんは、宮大工が丸い柱を磨き上げるのにサメ皮を使っていることにヒントを得て創案したといいます。サメ皮の細かく、かつ硬いザラザラがわさびを細かくすりおろすのに実に適していたと言うわけです。

しかし、サメ皮なら何でもいいと言うわけではなく、コロザメと呼ばれるサメの背側の黒い部分が最上とされています。コロザメは、本州中部以南の近海に棲息しているサメで、体長は1.5メートルから2メートルで、「人の形をした異形のサメ」として知られてきたそうです。

ただ、漁獲の対象にはならない為、入手は不安定で、現在でもこのサメ皮からわさびのおろし板を作っている浅田屋わさび店では、各地の漁業関係者との間にルートを作って、原料になるコロザメの皮の確保に努めているそうです。つくり方は簡単で、桧の板をおろし金状に切り、サメ皮を接着剤で貼り付けただけのものですが、一流の料理店や寿司屋で大変重宝されていると言われています。わさびをすりおろすと、独特の鼻に抜ける辛味・風味が発生するメカニズムについては、おろし金などのギザギザで細胞組織が破壊され、細胞内のからさのもとになる成分であるシニグリンが水と酵素のミロシナーゼによって加水分解され、アリル芥子油(アリルイソチオシアネート)等の辛味成分を発生させるのです。このアリル芥子油を主成分とする辛味成分は揮発性が強いため、鼻にツーンと抜けるような独特の辛さを感じるのです。わさびは葉、茎を落とし、でこぼこした部分を削ぎとってから、茎の方からおろします。

ただわさびのおろし方には個人の好みもあるようです。きめ細かく滑らかにおろしたわさびを好むという人もいれば、粗目におろして粗挽きの食感を楽しみたいという人もいます。おろす道具にもおろし金を使う人もあればサメ皮のおろし板を使う人もいます。

Qわさびはどのように育てるのですか?

- A

-

環境に非常に敏感な作物なので、栽培が難しく、一部の産地を除いてなかなか大量生産が難しいのが現実です。

わさびは、暑さに弱く、また直射日光にも弱い作物です。一方で冬に寒すぎても栽培は難しいため、年間気温が12-15度の地域が栽培に適していると言われています。日本では、天城山麓や信州安曇野などが特に有名な産地です。

エスビー食品の中央研究所では、わさび栽培技術や品種改良などの試験を研究所で行っていますので、その栽培の様子をご紹介したいと思います。(「わさびの栽培方法」はこちらへ)

からし

Qチューブ入りのからしの原料になっている香辛料はどんなものですか?

- A

-

からし菜の一種の小さな種が原料です。

チューブ入りの香辛料にラインナップされている「わさび」「からし」「にんにく」「しょうが」のうち、わさび、にんにく、しょうがは生鮮でも売られており、元の香辛料がどんなものであるかは誰でもご存知ですが、からしだけはその原料が何で、どんなものか、どんな植物のどこを利用しているのか見た方はあまりいないのではないでしょうか?

チューブ入りからしの原料になっている、香辛料としての“からし”は、アブラナ科に属する「からし菜」の種子です。からし菜は、5月に黄色い花を咲かせ、ここからとれる種子が香辛料としてのからしで、これを原料としてチューブ入りのからしが作られます。

ただ、からし菜にも種類は幾つかあり、取れる種子にも何種類かあります。

からし商品の原料として主に使われるのは、洋からしと和からし、の2種類です。

やや小粒で色がいくらか濃い目のが和からし。一方、粒が大きく色は薄目のが洋からしです。最近は黒がらしも使われるようになりました。大きさは和からしと同じくらいで、色は濃いブラウンです。

現在ではカナダが一大生産地で、日本もからし原料のほとんどをカナダから輸入しています。

Q同じ「からし」と名前が付いていても、「和からし」という製品があったり、単に「からし」と書いてある製品があったり、また「洋からし」という呼び名を聞いたこともありますし、さらには「マスタード」という製品があったりして大変混乱してしまうのですが、これらは皆違うものなのでしょうか?そもそもからしは何からできているのでしょうか?

- A

-

主にからしの原料は和からしと洋からしに分かれ、その使い方によって製品にも違いが出ます。“和”と名がついている製品の方が辛さは強めで、単に“からし”と書いてあるのは若干辛さは抑え目で汎用性があり、“マスタード”と書いてあるのは、辛さはあまりなく、マヨネーズ感覚で食べられます。

からしと名前の付いている製品は色々あり混乱しがちですが、からしは歴史もあり、よく使われている香辛料だけにいろんな呼び名があります。

からし製品は、粉からし、チューブ入り製品、マスタードという言葉が使用された製品に大別されますが、いずれもアブラナ科に属し5月に黄色い花を咲かせる、「からし菜」の種子が原料として使われています。このからし菜にも種類は幾つかあり、取れる種子にも何種類かあるわけですが、からし商品の原料として主に使われるのは、洋からしと和からし、の2種類です。最近は黒からしも使われるようになりました。

- 和からし-やや小粒で色がいくらか濃い目です。

- 洋からし-粒が大きく色は薄目です。

- 黒からし-大きさは和からしと同じくらいで、色は濃いブラウンです。

さてこれらの違いですが、よくおでんを食べる時にからしをつけ過ぎて鼻にツーンとくることがありますが、この鼻にツーンと抜ける辛味、つまり揮発性があり、強烈な辛味成分であるアリル芥子油(アリルイソチオシアネート)を発生させるのが「和からし」です。黒からしも同じ辛味の成分を発生させます。

一方「洋からし」はツーンとくる揮発性が弱く、比較的口当たりの柔らかい辛味成分であるベンジル芥子油(パラハイドロキシベンジルイソチオシアネート)を発生させます。

この2種類のからしの種子を原料として、用途に応じて使い分けることによって様々なからし製品ができるのです。具体的に製品で見ていきますと、- 「和」という言葉が商品名に使用された製品「S&B和風ねりからし」「S&B本生和からし」-和からしを主原料にして作られたもの。

- 単に「からし」と表記されている製品「S&Bねりからし」「S&B本生本からし」「粉からし」-和からしと洋からしをブレンドして使い、辛さを若干抑え、汎用性を持たせたものです。

- マスタードと書かれている製品「フレンチマスタード」「つぶ入りマスタード」-元々からしのことを英語でマスタードというわけですが、製品でマスタードというと、原料としては、洋からしを主体とし、ビネガーを加え、調味料で調整したものです。洋からしが主体ですので、辛さはかなりおさえられており、マヨネーズ感覚でたっぷりつけて、辛さより、からしそのもののおいしさを味わうタイプです。

和からし 英名(通称) オリエンタルマスタード

ブラウンマスタード種子の形状 黄色 種子の形状 球形・約1mm 辛味の成分 アリール芥子油(アリルイソチオシアネート) 辛味の特徴 揮発性、鼻孔を刺激する強烈な辛味 黒からし 英名(通称) ブラックマスタード 種皮の色 黒または黒褐色 種子の形状 球形・約1mm 辛味の成分 アリール芥子油(アリルイソチオシアネート) 辛味の特徴 揮発性、鼻孔を刺激する強烈な辛味 洋からし(白からし) 英名(通称) イエローマスタード 種皮の色 黄白色 種子の形状 球形・約2mm 辛味の成分 ベンジル芥子油(パラハイドロキシベンジルイソチオシアネート) 辛味の特徴 弱揮発性、刺激の少ないマイルドな辛味

Qからしの辛さというと、わさびに似て、鼻にツーンとくる辛さなんですが、わさびと同じ成分なのですか?

- A

-

和からしの辛味成分とわさびの辛味成分は同じものです。

おっしゃる通り、和からしの辛さとわさびの辛さの主成分は同じです。両方とも辛さの正体は、アリル芥子油(アリルイソチオシアネート)という揮発性の物質です。このアリル芥子油の母体成分は和からしとわさびに含まれるシニグリンという物質です。シニグリン自体は辛くないのですが、和からしやわさびをすりつぶすことによって、水分と酵素の作用によって加水分解してアリル芥子油を発生させます。ですから、わさびはさめ皮などで細かくすりつぶせば、すりつぶすほどこの酵素がよく働いて辛さが増します。

この辛さは鼻にツーンと抜ける辛さと言われるように、揮発性があり、口で感じるだけでなく、鼻も刺激します。逆に揮発性があるために、粉からしや粉わさびを溶いてそのままにしておくと、辛味がぬけてしまいますので注意が必要です。

参考までに唐辛子や胡椒は、辛さの成分も違えば、辛さの感じ方も違います。唐辛子は種類によって違いますが、舌が焼けるような、強烈な辛さで、ホットな辛さと表現できるでしょう。またこの辛さは持続性もあります。こしょうは、ピリッとした辛さが特徴で、黒こしょうの方が白こしょうよりも、辛味は強く感じます。

Qからし粉を溶く時、ぬるま湯がよいというのは本当ですか?

- A

-

40度くらいのぬるま湯で溶くと辛味成分がよく生成します。

からしの辛味成分であるアリル芥子油(アリルイソチオアシアネート)やベンジル芥子油(パラハイドロキシベンジルイソチオシアネート)は、各々シニグリンとシナルビンという辛さのもとになる母体成分が、水とミロシナーゼという酵素の働きで加水分解され、生成されます。

このミロシナーゼという酵素は、40度位の微温湯で最も酵素活性が高いことから、水より速く辛味成分が発生しやすいのです。

Q日本では、からしはいつ頃から使われていたのですか?

- A

-

すでに平安時代から使われていました。

世界的に見ますと、からしは古代エジプトの頃から薬用・食用に使われてきたという歴史があるのですが、現在のように、工業的な技術が確立して、本格的に商品として売り出されるようになったのは、17世紀以降のことです。

日本でも歴史は大分古く、平安時代の書物の中にからしが出てきます。用途としては、薬用・食用・また宗教に使われていたようで、日本でも栽培されていました。

しかし現在では、多くのからしはカナダで生産され、日本を含め世界に輸出されています。

その他

Q「ゆずこしょう」とは何ですか?

- A

-

「ゆずこしょう」とは、九州地方独特のヒリヒリ辛く、ゆずの香りと酸味のあるペースト状の混合スパイスのことです。

おろしゆずと生青唐辛子のおろしたものを混合し、適量の食塩が加えられています。

ゆずこしょうは今や全国に普及し、鍋ものやサラダなど幅広く使われています。こしょうの呼び名が付いているのは、九州地方では古くから唐辛子のことを「こしょう」と呼んできたためです。

唐辛子は、京都で“こうらいこしょう”と呼ばれるなど、日本でも様々な名前がつけられてきました。

因みに、九州で本来のこしょうを何と呼ぶかと言いますと、“洋こしょう”と言うそうです。

Q黒ごま塩のごまと塩はびんの中で均等に混ざっており、振り出す時も均等に出てきます。何か工夫があるのですか?

- A

-

ごまに比べて比重の異なる塩同士を、くっつけて顆粒状にし、ゴマと同じ比重にしているのです。

黒ごま塩は1964年の7月に発売されましたが、ごまと塩が常に均等に出てくる便利さが消費者に受け入れられ、現在に続くロングセラー商品になっています。

ではどうしてごまと塩が容器の中で均等に混じっており、また振り出す際にも均等に出てくるのでしょうか。

そのままの形でごまと塩を混ぜたのでは、塩の粒の方が小さくかつ比重も重いため、次第に塩の方が下に沈んでいき、振り出してもごまばかりが出てくるという結果になってしまいます。

この不便を解決するために当時の開発陣が苦労をし、開発した技術が造粒製法でした(後に特許取得)。その方法は色々ありますが、代表的な方法としては、- 1.まず塩同士をくっつける役割をするでんぷん質の原料を、予め塩に混ぜておきます。

- 2.それを造粒機に投入し、温めた空気を噴いて機械の中で循環させながら、水をスプレー状にして吹きかけていきます。これによってでんぷん質が塩の結晶同士をくっつけていきます。

- 3.それが熱風によって乾燥させられて大きな塩の粒になっていきます。この工程を連続的に行なっていくことによって、次第に大きな粒が出来上がっていくわけです。

このような工程で造粒された塩を取り出し、ふるいにかけて粒の大きさを揃え、最終的にごまと混ぜて製品にしていくのです。この方法は塩コショーにも用いられており(塩コショーは最初から塩とコショーを機械に投入して粒にしていく)、その他には、おでんの素などにも応用されています。